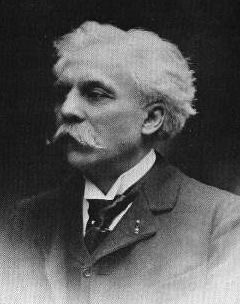

加布里埃尔。弗雷(Gabriel Faure,1845—1924)被称为是柏辽兹(1803—1869)与德彪西(1862—1918)之间最重要的法国作曲家。他走向了柏辽兹以浓厚的色调夸张地渲染戏剧冲突的反面,追求的是“简洁清纯”。他将马拉美、魏尔伦等人的诗意移植进音乐,进而启发了德彪西与拉威尔,他的成就由此才超越了他的老师圣桑(1835—1921),无情遮蔽了与他生活在同一时代的丹第(1851—1931)。

弗雷创作的篇幅最宏大的作品,是为他父亲逝世而作的《安魂曲》(1887—1888),在这首《安魂曲》完成那一年,她的母亲也不幸去世,这就成了告慰他双亲亡灵之作,在至今所有的《安魂曲》中最亲切感人。它刚完成时,省略了中间的“奉献曲”与结尾前的“安所经”,后来经两次修改才加入,但“安所经”中还是删去了对末日审判的恐惧,“末日经”也用柔声的格里高利圣咏替代了原来有关震怒、审判、宽恕的歌词,突出温馨抚慰的“安息”,柔美如一首美丽的死亡摇篮曲。弗雷说,这才是他希望表达的死亡的感觉——“一种救赎的希望”。后来,在他自己的葬礼上,演唱的也是这首感人的《安魂曲》。

以精致求纯净,由纯净求柔美,由柔美求高贵,这是弗雷音乐的基本特征。他所作的管弦乐,严格说都是小品,包括两部组曲《佩利亚斯与梅丽桑德》(1901)与《假面人与贝加莫》(1919),除了《佩利亚斯与梅丽桑德》的前奏曲因为要表现悲剧氛围较为凝重,其他都是三四分钟轻盈的舞曲。这些小品都美仑美奂,最有名首先是《帕凡舞曲》(1887)、《悲歌》(1883)、《西西里舞曲》(1893)与《摇篮曲》(1879)。“帕凡”本源于意大利帕多瓦,引进宫廷后,代表高雅与尊贵。弗雷的这首舞曲,似乎连接着特别悠远的一种浓重萦绕不去的田园乡愁,中段似乎要摆脱而不成,深入骨髓就成了对田园依恋的感伤。《悲歌》与《西西里舞曲》本都是为大提琴与钢琴而作,《悲歌》是一种无边无尽、无法躲避的悲恸,中段钢琴清纯弹出的美好回忆虽也带来抗争,但终被更深的哀伤所俘获。它被用于描述英国大提琴演奏家杜普蕾人生悲剧的著名电影《她比烟花更寂寞》中,每每都催人泪下。《西西里舞曲》倒是一种甜蜜雅致不断滋润着的昂扬,它后来改编为管弦乐,成为《佩利亚斯与梅丽桑德》组曲的第三首。

弗雷活了79岁高龄,他其实作过一首交响曲,一首协奏曲,但都丢弃而没有出版,后人也就无法辨别它们的面目。他鄙视复杂的管弦乐技法,坚持在单纯中寻找丰富的表现效果,这是他热衷钢琴曲与歌曲创作,冷落管弦乐的主要原因。他的重要作品,其实首先是钢琴曲与歌曲,然后才是室内乐。他的室内乐,两首钢琴五重奏、两首钢琴四重奏、两首大提琴奏鸣曲、两首小提琴奏鸣曲及最后的一首钢琴三重奏与一首弦乐四重奏,其实构成了他创作的最高水平。这些室内乐,尤其晚期作品,结构之严谨,织体之精妙,在简朴中体现和声之丰富,都达到了极高的水平。只不过曲高和寡,传播力不高,一些人才怀疑他在音乐史中的重要性。仔细分辨这些室内乐,其实依稀能感到,它们是弗雷最喜欢的两种钢琴表现形式——船歌与夜曲,轻风清波荡漾和月色花影迷离,诗意与情趣扩容、推演、融合的结果。

将弗雷的船歌与夜曲与肖邦作对比是一件极有意思事。弗雷一共作了13首船歌与13首夜曲,他的船歌与夜曲,是没有中段的触景而情感纠结的。他没有肖邦那样情感急于要超越的冲动,他讨厌夸张,瓦解了强度与力度,像超脱了所有困扰,就安享着暖阳清风,对周边微妙温存着的光影都只是深情注目的过程,所以,中段不过是光影扑朔迷离里神思恍惚的升华。弗雷不借助对立冲突来发展,他的取材是纤巧的,他只专注一个可精致的美的瞬间,但其专注能寻找到一种美好的光影的蔓延,这种蔓延能舒展为一种绵长的纯美气息。他的柔板由此才往往最纯美,最耐反复地听。我由此常感叹,没有超然物外的那样一种态度,如何就能有这样一种去除杂质的干净透明,细节丰盈的纹理之美呢?细想,他音乐中这种超然美,其实来自他的宗教质地——他9岁就进宗教学校,学了11年;然后又在教堂里幽居了30多年,当管风琴师,也当合唱团指挥,那些优美的圣咏都萦绕在他的岁月印痕中,融化在他的血液里了……

有意思是,弗雷在教堂演奏了30多年管风琴,却没有创作一首管风琴曲,他的成就就是把复杂转化为表面的简单,比如用钢琴小品来变化管风琴的和鸣效果,用歌曲旋律来寻找声部对应关系。他创作的100来首歌曲其实与他的钢琴曲一样珍贵,其中最有名是《梦后》与《摇篮曲》,它们都改编成了管弦乐。但我相对更喜欢如《莉蒂亚》、《月光》或《秘密》,在它们朴素、含蓄、深情的表白中,似乎每一个乐句都藏有耐人寻味的朦胧暗示,这就是弗雷音乐的神秘主义魅力。