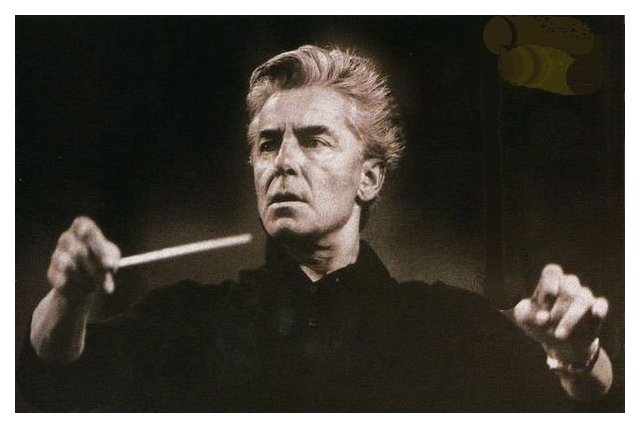

德意志和奥地利因历史和地理的变迁,经常会给认知系统造成一些错误的识别,比如希特勒明明是奥地利人,却作为千古罪人被永远钉在德国历史的耻辱柱上;莫扎特无论是父亲出生地奥格斯堡还是生他时的萨尔茨堡,都属德意志兰的管辖地,这样一个地道的德国人,却最终以奥地利最著名的人物而载入史册(不独是音乐史)。再说当今世界最家喻户晓的指挥家赫伯特·冯·卡拉扬,他职业生涯的起点是德国的乌尔姆和亚琛,他一生最辉煌的艺术生涯是执掌德国的柏林爱乐乐团并将其塑造为世界排名第一的交响乐团。我相信长期以来绝大多数人都把卡拉扬视为“德国指挥家”,特别是他名字里那个代表德意志贵族地位的“冯”字(von),更容易加深这种误解。

当然,现在绝大多数的喜欢听音乐并关注卡拉扬的人都知道他是奥地利萨尔茨堡人了,至于那个“冯(von)”字,其实就是英文中“from”的意思,只有贵族才以地名为姓氏,而这个地名往往就是封地、领地,有封地、领地的自然便是贵族了。只是“karajan”这个地名,据考证乃属希腊,也就是说卡拉扬有希腊血统,他的家族后来享有德意志贵族的封号还是经过一番曲折的。

1908年4月5日,卡拉扬在萨尔茨堡新城河滨的一座带庭院的漂亮房子出生,现在这座房子就位于连接老城与新城的“主桥”的桥头一侧,庭院里一尊卡拉扬挥棒指挥的立像很轻易地便吸引到游客的目光。在卡拉扬1989年7月16日去世前,萨尔茨堡的卡拉扬痕迹一度重于莫扎特,他是规模盛大的萨尔茨堡夏季艺术节的灵魂,是开销昂贵的萨尔茨堡复活节音乐节的主宰。卡拉扬将晚年的大半时光停留在萨尔茨堡,这里是他的“拜罗伊特”,一个王朝的宫堡,一个由“卡拉扬君主”统治的国度。

卡拉扬在萨尔茨堡近郊阿尼夫巍峨的终年积雪的阿尔卑斯山脚下广袤的草原上兴建了自己的宫殿,一处外形简朴古雅的大木屋,它孤单地被围于禁地之中,只有一个规模不大的马场与其相伴。距它数里之外,也有一处造型材质非常相近的房子,那是意大利指挥家里卡多·穆蒂房子,他是卡拉扬嘱意的接班人,只可惜被酝酿变革的萨尔茨堡人不动声色地削夺了权力。

卡拉扬的生命晚期被诸多疾病折磨,却丝毫不见生命之火熄灭的迹象。他仍然掌控全局,姿态强硬,事必躬亲,一丝不苟。他的演出录音计划不断翻新,他的音乐品味只上不下;他对现代音乐始终保持清醒的甄别,萨尔茨堡的门槛仍然很高;他因聘用女单簧管乐手而与柏林爱乐的大多数乐手继续僵持,绝不妥协,他的帝王尊严容不得半点忽视;他还在为每年的歌剧新制作费尽心力地挑选歌手,发觉新秀;仍然热衷于亲自导演,哪怕身体行动已经非常不便。在卡拉扬的领地里,一切都必须完美无缺,萨尔茨堡的一切值得充分地享受。即便卡拉扬心中的神灵肯定是他的乡党莫扎特,他也为他在声望上取而代之而心满意足。在那个年代的萨尔茨堡,包装纸上印有他的头像的“巧克力糖球”甚至比“莫扎特糖球”还要抢手。

卡拉扬死得实在突然,新制作的《假面舞会》已经排练完毕,原班人马的柏林爱乐大厅的录音业已完成,只待7月25日首演时刻的来临。卡拉扬的死像极了瓦格纳,同样是心脏病猝发,瓦格纳倒在柯西玛的怀里,卡拉扬在他的飞机玩友、索尼唱片的大贺典雄臂弯中阖上双眼,地点在阿尼夫他的房子里。

耐人寻味的是,无论是欧洲乐坛还是萨尔茨堡艺术节,在“后卡拉扬时代”的十余年中,消除卡拉扬影响的运动竟然轰轰烈烈,如火如荼。不仅“卡拉扬的敌人”罗马尼亚指挥家塞尔吉乌·切利比达克被封为“新神”,许多与卡拉扬风格迥异的指挥家被作为他的对应面而大受追捧。似乎卡拉扬的“标准化时代”已经使命告结,音乐接受的历史从“启蒙”进入“狂飙”,甚至大有清算“错误启蒙”的势头。这真是人心与艺术鉴赏力的悲哀。

卡拉扬虽然逝去,但他的背影始终清晰,而且随着岁月的推移,只能是更加清晰。无论音乐演奏技术和录音技术在卡拉扬身后的近三十年有何大的发展,“卡拉扬产品”都是能够经受住任何考验的。在大师越来越稀缺的时代,卡拉扬制定并身体力行的标准仍然高不可攀,能够望其项背的实属凤毛麟角。德国中生代指挥家克利斯蒂安·蒂勒曼只是在瓦格纳和理查·施特劳斯部分曲目上现出一点卡拉扬的端倪,便被评论界惊呼为“小卡拉扬”。他在离开曾经是卡拉扬重地的柏林德意志歌剧院之后,不仅成功执掌了切利比达克的“禁脔”慕尼黑爱乐乐团和德国历史最悠久的乐团德累斯顿国家乐团,而且被正式任命为拜罗伊特瓦格纳歌剧汇演艺术总指导。十几年来,他也始终是柏林爱乐乐团音乐总监最有力的竞争者之一。佩特伦科也许只是一个过渡,作为德奥音乐风格的传统守护者柏林爱乐乐团,他需要的其实还是一位卡拉扬的后裔,一位全能的音乐大祭司。

也许只有到了“蒂勒曼时代”,“后卡拉扬时代”才能最后宣布结束,因为“音乐制造”重新回到了卡拉扬轨道。