大鼓,拼音dà gǔ。梵名dundubhi,乐器名。打击乐器的一种,又作太鼓。即在中空的木制圆筒上张皮,以供打击的乐器。

管弦乐队中最大的鼓,直径近1米。由蒙上皮的木制框架构成。演奏时通常竖着放置,虽然可能有一面或两面鼓膜,但实际上只使用一面。大鼓由一个单鼓槌敲击,被称作大鼓槌,两面的头都可使用,头上包着羊毛或毡子。通常敲击时,是击鼓膜的中心与鼓边之间,击鼓的中心只是用于短促而快速的击奏(断奏)和特殊效果。尽管现代大鼓在交响乐队已广泛使用,但最初它只是和其他土耳其军乐队的打击乐器一起在18世纪晚期进入欧洲,19世纪中叶以前一般只用于模仿军乐队的音响效果。

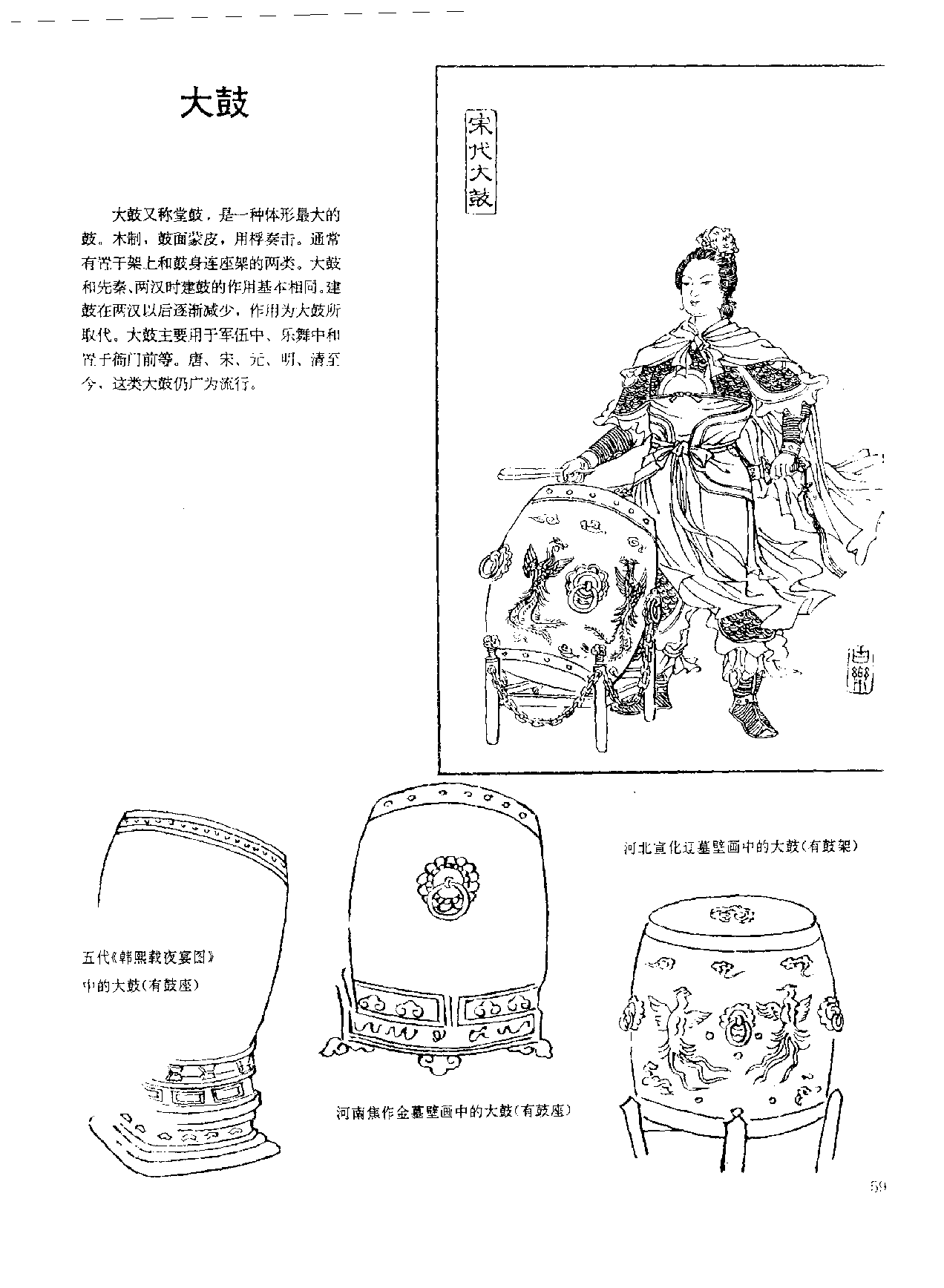

大鼓(梵名dundubhi)乐器名。打击乐器的一种,又作太鼓。即在中空的木制圆筒上张皮,以供打击的乐器。在佛教古来被做为敲打集众之用。

在《有部目得迦》卷八中说:“六大都城诸苾宣等,咸悉来集,人众既多,遂失时候。佛言:应打犍稚。虽打犍稚,众闹不闻。佛言:应击大鼓。”

此外,鼓也用来做为警示之用。在《大唐西域记》卷十二亦将在鼓用于仪式、舞乐与军阵中。唐代以降,禅林普遍使用大鼓。《敕修百丈清规》卷下,有“法鼓”、“茶鼓”、“斋鼓”、“更鼓”、“浴鼓”等多种。其中,法鼓是在住持上堂、小参、普说、入室时击之。上堂时击三通,小参时击一通,普说时击五下,入室时击三下,皆当缓击。茶鼓是在祖忌献茶汤时,长击一通,由侍司主之。斋鼓悬于库司之前,于斋时击三通。更鼓是由库司主之,早晚平击三通,其余随更次击之。浴鼓是在浴时击四通,由知浴主之。

简介

大鼓是藏、壮、瑶、苗、侗、彝、水、土家、汉等族棰击膜鸣乐器。藏语称额阿。壮语称种劳。苗语称嗯铎。侗语称工。彝族称额格子嫫。流行于全国各地,尤以广西、云南、贵州、湖南、湖北等省区最为盛行。

古往今来,大鼓一直成为各族人民喜爱的民间乐器。因流行地域、使用对象的不同而形制也有区别。多用于报时、祭祀、宫廷仪仗、军事、宗教、器乐、舞蹈、戏曲、婚丧、节日和民间娱乐等场合中。

大鼓戒晨鼓

作为报时的大鼓又称戒晨鼓,常置放于城池的鼓楼之上。北京鼓楼上的大鼓制于清代,是专门作为公共报时使用的,为使北京居民都能听到报时,鼓做得特别大,鼓面直径150厘米,曾有“鼓王”之称。每到夜间报更时分,钟鼓楼上钟鼓齐鸣,低沉的鼓声传播全城。直到1915年钟表普遍使用后,它才完成了历史使命,成为供人们观赏的文物。在北京天坛,也收藏有一面清代制造的大鼓,鼓面直径150厘米、鼓高200厘米,是旧时皇帝祭天时才使用的。大鼓用于报警的称警鼓,用于告状的称登闻鼓。

在全国各大佛教寺院,建寺时已在山门之后建有钟、鼓楼。钟楼在东、鼓楼在西,互相对应。大鼓悬于鼓楼之上,鼓的大小往往随寺院规模和等级而定,鼓面直径小者60厘米以上,大者可达150厘米以上。河南白马寺的大鼓,鼓面直径128厘米、鼓高130厘米,横置在120厘米高的木架上,僧人要站在梯子上击鼓。有的寺院在大雄宝殿西南侧的木架上也置有大鼓。寺院的大鼓,用于僧人早晚上殿作功课、农历初一、十五及佛教盛典仪式做法事时敲击,晚上还作为报时用。

大鼓藏族的额阿

藏族的额阿,呈圆筒形。流行于西藏等藏传佛教各寺院中。鼓框用多块木板拼合而成,外部箍以数圈宽窄不同的扁铁条,并用钉固定住。两端蒙以牦牛皮为面,皮面四周边缘用铁钉 固定。各地规格不一。西藏萨迦寺的额阿,当地又称错阿钦布,鼓面直径135厘米、鼓身长(鼓框高)150.5厘米,鼓身两侧各置一对鼓环,鼓身涂深红色漆,箍鼓的五圈扁铁条漆为绿色,大鼓横置于特制的高132厘米的鼓架上,放于寺院的大经堂内。常用于重要的诵经活动,在宗教节日举行羌姆表演时,也用于乐队合奏中。

大鼓壮族的种劳

壮族的种劳,呈圆墩形。流行于广西壮族自治区和云南省文山壮族苗族自治州广大农村。鼓框用杉木板拼制,以竹篾圈箍紧。鼓面直径和鼓高均为60厘米,上口单面蒙以牛皮或蟒皮,用鼓钉固定。鼓腰稍粗,两侧各置一对鼓环。鼓底敞口并向内收束。将鼓置地,双棰击奏,发音洪亮。常用于节日锣鼓合奏或为舞狮、舞龙伴奏。?

大鼓瑶族大鼓

瑶族大鼓,呈圆柱形。流行于广西壮族自治区南丹、田林等地。各地形制不同。南丹县里湖、瑶寨一带的大鼓,多用整段樟木掏空作鼓框,上口单面蒙以未经处理的带毛牛 皮,用竹钉固定,鼓面直径60厘米——70厘米、鼓高90厘米——100厘米,下端敞口。田林县平山等地的大鼓,鼓框用木板拼成,两端均蒙牛皮,鼓面直径80厘米左右、鼓高100厘米——120厘米。瑶族大鼓是瑶族铜鼓乐队的指挥和领奏乐器。演奏时置于乐队中央,用双棰敲击,声音洪大。奏法有跨腿击、弯腰击、反击擂、交叉棰等,并交替击奏鼓心、鼓边或鼓框等。奏者 边击边舞,奏法千变万化,舞姿优美动人。多用于民族节日、婚丧礼仪等场合。

苗族的嗯铎,汉称苗族皮鼓,流行于广西壮族自治区那坡、南丹等地。鼓框用整段原木掏空制成,两端蒙以牛皮,用竹钉固定,鼓腰置鼓环。各地尺寸有别。那坡县的鼓面直径60厘米、鼓高80厘米;南丹县的鼓面直径50厘米、鼓高100厘米。演奏时,双手执棰,边击边舞。常与铜鼓、锣、钹等乐器一起合奏,用于婚娶丧事等场合中。

大鼓侗族的工

侗族的工,呈圆筒状。流行于贵州、广西、湖南等省区。鼓框用整段“梅香雪” 原木挖空制成,两端收束,中腰稍粗,鼓面直径50厘米、鼓高100厘米——150厘米,两端蒙牛皮, 边缘 用竹钉固定,鼓两侧置鼓环。系绳横吊于侗寨鼓楼中。以两棰击奏,发音洪亮、浑厚,远闻数里。平时不用,仅在盛大节日、传达上级公文和聚众议事时方可击奏。

大鼓彝族的额格子嫫

彝族的额格子嫫,圆筒状。流行于云南省路南彝族自治县、弥勒和泸西等地。鼓框用一整段椿木或核桃木掏空制成,两端蒙以羊皮,鼓面直径60厘米、鼓高95厘米。演奏时置于架上, 用双棰击奏,棰头一端包以绒布。也可前面一人背鼓,后面一人边走边击。每逢节日、喜庆或赶集场合,用于伴奏民间歌舞《大三弦舞》(又名《跳月》)。

大鼓水族大鼓

水族大鼓,呈圆筒形。流行于贵州省各地。鼓框用整段椿木、樟木或桑木挖空制成, 中间略粗,两端蒙牛皮。鼓面直径45厘米、鼓高100厘米,置于鼓架上,以短木棰敲击。用于六月六、过端(水族过年,八、九月间)、过捻(正月)等传统民族节日,常与铜鼓、芦笙等乐器合奏,众人围鼓歌舞。

大鼓土家族大鼓

土家族大鼓,又称堂鼓,圆筒形,流行于湖北省鄂西土家族苗族自治州、湖南省湘西土家族苗族自治州。鼓框用杉木板拼合而成,两端蒙牛皮,鼓皮边缘用两排铁钉或竹钉固定。鼓面直径44厘米、鼓高46.5厘米。鼓置于地,双棰敲击。也可鼓绑长杆,前后两 人抬鼓,中间一人击奏,发音粗犷洪亮,常与唢呐、锣、镲等乐器用于花锣鼓或丝弦锣鼓合奏。喜庆或节日也用于民间舞狮、舞龙伴奏。

大鼓澧州大鼓

澧州大鼓原名丧鼓,孝鼓,曾名湘北大鼓,流行于湘北大地及湘鄂边境地区,起源不详。传说源自庄子的鼓盆歌。澧县艺人还流传有“周公治其理,孔子治诗书,庄子治其打丧鼓”的说法,从现有资料来看,起码有400年以上历史。